Non classé

Nouveau dispositif d'aide régional : le PASS Relance Agro-viti, en Occitanie

Afin d'accompagner la relance de l'économie régionale, suite à la crise sanitaire du COVID-19, la Région Occitanie adapte ses dispositifs d'accompagnement à l'investissement pour les entreprises agro-alimentaires.

A partir du 1er aout 2020 et jusqu'au 31 décembre 2020, les entreprises agro-alimentaires pourront mobiliser le PASS Relance Agro-viti, pour bénéficier de subventions sur leurs investissements matériels et immatériels.

Plus d'informations et de détails sur ce dispositif sur notre page : je m'informe.

Chiffres bio 2019 : l'Occitanie première région bio de France

L'agence bio a récemment présenté, à travers une conférence de presse (à revoir ici), les chiffres de la bio en 2019. Le dossier de presse présente les chiffres du marché de la bio, de la production et des opérateurs de l'aval. Nous vous en proposons une vue d'ensemble à l'échelle de la France ainsi qu'un zoom sur la région Occitanie.

La production bio est toujours en forte croissance

En 2019, 2,3 millions d'hectares, soit 8,5% de la surface agricole utile française, sont conduits en bio, soit deux fois plus qu'il y a 4 ans.

Le nombre d'opérateurs bio de l'amont et de l'aval toujours en croissance

En 2019, on recensait en France plus de 70 000 opérateurs présentant une activité certifiée bio, dont presque 2/3 en production agricole (47 000 exploitations bio) . Plus de 19 000 préparateurs/transformateurs sont certifiés bio et presque 9000 distributeurs. Le nombre d'opérateurs augmente relativement fortement pour ces deux catégories, avec +16% pour la préparation et +24% pour la distribution.

8,5% de la surface agricole française est cultivée en agriculture biologique, couvrant désormais 2,3 millions d'hectares. Les surfaces bio ont doublé en 5 ans. Les surfaces en conversion représentent un quart des surfaces bio, ce qui suggère des perspectives de développement de la production bio importantes.

Un quart du verger français est désormais conduit en agriculture biologique ! Suivent les plantes à parfum et médicinales (20 % des PPAM sont en bio) et la vigne (14 % de la vigne est en bio), pour ces deux cultures la part de bio est désormais significative. Avec presque 17% du cheptel conduit en bio, les poules pondeuses restent la production animale avec la part bio la plus élevée, et de loin. On retrouve ensuite les brebis laitières et les chèvres bio, qui représentent chacune environ 10% du cheptel total du pays. En revanche, dans les cheptel de truies et poulets de chair, la bio est encore faiblement développée, de l’ordre de 2% de la production totale.

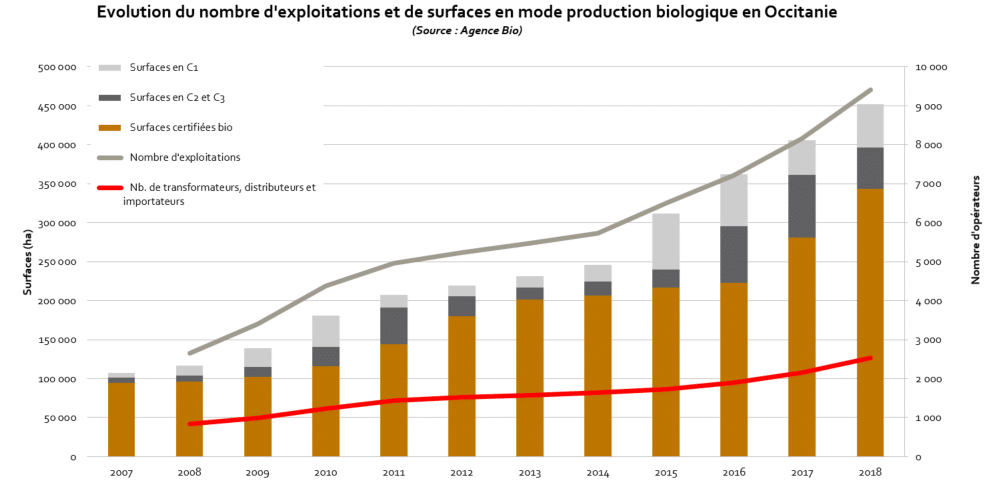

L’Occitanie, première région agricole bio de France

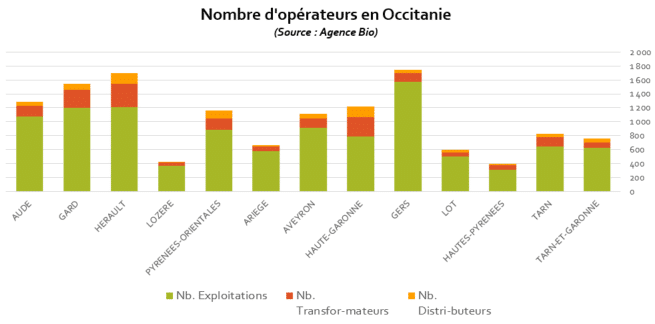

L’Occitanie conforte sa première place du podium : Première région en terme de nombre d'exploitations bio (10 663 exploitations engagées en bio, + 13 % par rapport à 2018) et en terme de surface bio et en conversion (503 026 ha, + 11 % par rapport à 2018). Notre région est aussi deuxième pour la part de surfaces bio dans la SAU totale (16%) et 3ème pour le nombre d'opérateurs aval bio (2811 opérateurs).

Dans la région Occitanie, le Gers (1577 exploitations bio, 1er département de France pour le nombre de producteurs bio), l'Hérault (1211 - 3ème), le Gard (1195 - 4ème) et l'Aude (1075 - 7ème) sont les départements avec le plus grand nombre d'exploitations bio. Le nombre d'opérateurs conserve une dynamique de croissance importante en région et les surface bio + conversion ont presque doublé en 4 ans. Le Lot et les Pyrénées-Orientales présentent des évolutions de surfaces bio supérieures à 20% entre 2018 et 2019. Les Pyrénées-Orientales restent le département le plus bio de France, avec 34 % de sa SAU en bio !

Les productions les plus représentées en région sont les surfaces fourragères (surfaces des exploitations d'élevage), les grandes cultures et les vignes, avec cependant des spécifiés dans chaque territoire.

La majorité des entreprises de l'aval bio se situent dans l'Hérault, le Gard et la Haute-Garonne, en lien avec les bassins de consommation principaux de la région.

Plus d'information et les chiffres détaillés dans le dossier de presse , à télécharger ici.

Le marché de la bio continue sa croissance en 2019

L'agence bio a récemment présenté, à travers une conférence de presse (à revoir ici), les chiffres de la bio en 2019. Le dossier de presse présente les chiffres du marché de la bio, de la production et des opérateurs de l'aval. Nous vous en proposons une vue d'ensemble à l'échelle de la France ainsi qu'un zoom sur la région Occitanie.

Le marché bio français toujours très dynamique

Les français, deuxièmes consommateurs de bio en Europe

Le chiffre d'affaire total de la bio poursuit sa croissance en France, atteignant presque 12 milliards d’euros (+ 13 % par rapport à 2018), soit 6,1% de la consommation alimentaire des ménages. En valeur, le marché bio français se hisse désormais à la hauteur du marché bio allemand, pays leader historique en Europe.

Avec une consommation moyenne de 178€ par an et par habitant, la France est désormais le deuxième pays européen en terme de consommation bio par habitant, derrière la Suède dont un habitant débourse en moyenne 264€/an pour des produits bio, et devant l'Allemagne et ses 144 €/habitant/an.

Les produits transformés connaissent une forte progression

Si les ventes de produits frais représentent plus de la moitié des ventes de produits bios, les produits en plus forte croissance sont les produits transformés. Parmi eux, les surgelés (+31%), la bière (+24%) ou encore l'épicerie (+16%). Cette dernière représente aujourd'hui presque 1/3 des achats des ménages de produits bio. Sans surprises, les fruits et légumes frais et la crémerie sont ensuite les produits bio les plus consommés.

La grande distribution est le circuit d'achats favori pour le bio

Les enseignes de grande distribution représentent 55% des parts de marché de la bio et conservent une dynamique forte avec une croissance de 18% par rapport à 2018. Cette dynamique est en revanche plus contrastée dans les circuits de distribution spécialisés bio, dont la part de marché s'élève à 28 % du marché bio. Au global la croissance dans le circuit bio spécialisée est de + 7 %. Mais ce chiffre cache une disparité : les magasins appartenant à des réseaux connaissent une progression de +9% tandis que les magasins bio indépendants perdent des parts de marché (-3%). Les parts de marché de la vente directe (11% du marché bio, +8%/2018) et des artisans/commerçants (6 % du marché bio , +11%/ 2018) restent quant à elles relativement stables.

La crèmerie, la charcuterie, les produits d’épicerie et les boissons sans alcool sont préférentiellement achetés en grande distribution, alors que les magasins spécialisés bio conservent des parts de marché importantes pour les fruits et légumes, les œufs, et l'épicerie sucrée.

Les enseignes de grande distribution poursuivent l'élargissement de leurs linéaires et le développement leurs gammes bio, tant en MDD qu'en marque nationale, contribuant ainsi à créer une forte croissance du marché bio.

La structuration des filières bio en France permet de valoriser les produits bio français. La quasi totalité de la consommation de boissons alcoolisées (vin, bières), d’œufs, de lait et produits laitiers et de viande fraîche et transformée bio est alimentée par la production française. D'autres produits comme la boulangerie, les surgelés ou les légumes restent majoritairement issus d'une production française. En revanche, seule la moitié des fruits et des produits d'épicerie bio proviennent de France, ceci s'explique en partie par l'import des fruits exotiques et agrumes, ainsi que par les produits d'épicerie importés (sucre, thé, café, chocolat).

La France, poids lourd de la consommation et de la production bio en Europe

L'Allemagne et la France concentrent plus de la moitié des 42 milliards d'euros dépensés en Europe en 2018 pour des denrées bio. Cependant, depuis 2017, la consommation alimentaire des ménages français a dépassé celle de l'Allemagne (144€/hab/an).

La production européenne est en croissance, puisque les surfaces cultivées en bio ont été multipliées par 1,5 entre 2010 et 2018. Avec ses 2 millions d'hectares en 2018, la France talonne l’Espagne (2,2 millions d’hectares) et connaît depuis 2010 la croissance des surfaces bio la plus forte de l'UE.

Plus d'information et les chiffres détaillés dans le dossier de presse , à télécharger ici.

Commerce équitable : des nouveaux labels français pour la bio

Depuis la loi relative à l'économie sociale et solidaire de 2014, la définition du commerce équitable ne contraint plus les producteurs à se trouver dans des "pays en développement" et les acheteurs dans des "pays développés". Cette évolution législative a ouvert la voie à la labellisation commerce équitable pour les relations entre acheteurs et producteurs français.

Des labels Français qui se multiplient pour la bio

De nouveaux labels pour les productions françaises voient le jour, intégrant l’agriculture biologique au cahiers des charges du commerce équitable.

Le label BIOPARTENAIRE a été créé en 2002. Il a tout de suite exigé que les produits certifiés sous son label soient issus de l'agriculture biologique. Dès 2006, BIOPARTENAIRE milite pour la reconnaissance du commerce équitable "Nord-Nord".

Aujourd’hui, BIOPARTENAIRE est présent en France sur un grand panorama de filières, allant des céréales aux plantes à parfum, aromatiques et médicinales, en passant par l’élevage. Le label impose un contrôle à toutes les étapes de la filière, intégrant les producteurs, organismes stockeurs, grossistes, fournisseurs de matières premières et d’ingrédients et transformateurs finaux mettant en marché les produits finis. Ce label a fait le choix de ne réserver son logo qu’aux produits présents en magasins spécialisés biologiques.

Pour plus d'informations sur BIOPARTENAIRE, cliquez ici.

Début 2020, deux nouveaux labels ont été créés, “Bio Équitable en France” et “Biologique, Français, équitable”

Le premier a été pensé par Biocoop et Ethiquable. Le cahier des charges découle des chartes internes développées pour les marques “Ensemble” de Biocoop et “Paysans d’ici” de Ethiquable depuis plusieurs années, dont les points de convergences étaient importants . Contrairement au label BIOPARTENAIRE, celui-ci ne se limite pas aux produits distribués dans les magasins spécialisés. “Bio Équitable en France” a été défini en collaboration avec les producteurs, qui ont un droit de vote majoritaire au sein de l’association BIO EQUITABLE EN FRANCE, qui associe également les transformateurs comme les laiteries, meuniers, conserveries, etc. et les marques commercialisant les produits avec le label. Le label revendique des choix ambitieux en terme de méthodes de production, en mettant en avant l’agroécologie.

Toutes les infos sur : https://www.bio-equitable-en-france.fr/

La FNAB a quant à elle décidé de lancer son label de commerce équitable “Biologique, Français, équitable”, qu'elle a développée en partenariat avec le groupe privé Picard. Après plusieurs années de collaboration, les deux structures entendent proposer des légumes bio produits en France selon les principes du commerce équitable, dont les modalités sont définies dans un cahier des charges consultable ici. C’est dans le Sud-Ouest que le projet a pris forme. Les légumes bio proposés dans les enseignes de la région sont cultivés sur un territoire proche. Désireux d’aller au delà des critères du commerce équitable, Picard a par exemple accepté une révision annuelle des prix en fonction de l’évolution des coûts de production. De plus, le groupe s’engage à verser 1% des recettes de produits labellisés à un fond de développement géré par les organisations de producteurs partenaires.

Dans tous les cas, les labels se valorisent d’un contrôle indépendant par des organismes certificateurs, qui vérifient la conformité des pratiques mises en place avec celles énoncées dans le cahier des charges.

Ces démarches souhaitent inscrire les filières biologiques françaises dans une dynamique de progrès en complétant le cahier des charges biologiques par un volet équitable, ce qui permet de mettre en place et de valoriser des engagements forts sur le volet social, et le lien au territoire avec la production française. Cependant, ces nouvelles démarches peinent aujourd’hui à trouver un cadre de travail commun, d'où une multiplication des labels. Les acteurs biologiques ont donc le choix d'utiliser l'un ou l’autre de ses labels pour faire reconnaître leur démarche équitable.

Retour sur la notion de commerce équitable

Le développement durable intègre trois dimensions : économique, environnementale et sociale. Le commerce équitable entend réintégrer les dimensions sociales et environnementales dans la production agricole, trop souvent oubliées au détriment de l’aspect économique. Le commerce équitable a pour but de garantir aux agriculteurs :

“des prix stables et rémunérateurs pour vivre dignement de leur travail et [eux doivent] adopter des modes de production respectueux de leur environnement”

Commerce Équitable France

Un contrat qui s’inscrit dans la durée est conclu entre un acheteur et des organisations de producteurs, qui fixent des règles pour définir les engagements de chacun. L’acheteur s’engage entre autre à rémunérer justement les producteurs et à soutenir les associations de producteurs et le développement de leurs projets. En retour, les organisations de producteurs assurent l’autonomie de leurs agriculteurs grâce à une gouvernance démocratique, et s'engagent à assurer des conditions de travail décentes, veiller au respect et à l’égalité des agriculteurs et mettre en œuvre des pratiques respectueuses de l’environnement.

Le commerce équitable n’est pas une notion nouvelle, puisque dès 1964, des producteurs lancent l’appel “Trade, not Aid”, dont découlera le commerce équitable tel que nous le connaissons aujourd’hui. Il faudra attendre 1989 pour que soit créée la Fédération International du Commerce Alternatif (World Fair Trade organisation), dont les homologues européennes sont EFTA (Association européenne du Commerce Équitable) et NEWS (Réseau européen des Magasins du Monde). Le commerce équitable connaît un essor très important dans les années 2000, la notoriété du label grandit et les produits certifiés sont de plus en plus diversifiés.

La démarche de commerce équitable est reconnue et garantie par des labels, dont les cahiers des charges respectifs varient. Parmi les plus connus, nous pouvons citer Fairtrade/Max Havelaar et WFTO

Le commerce équitable en France

Le terme de commerce équitable a longtemps été réservé à des relations de contractualisation entre des pays développés (acheteurs) et des pays en voie de développement (producteurs).

Le loi de 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises précisait que :

“le commerce équitable organise des échanges de biens et de services entre des pays développés et des producteurs désavantagés situés dans des pays en développement”

Loi n° 2005-882 du 2 août 2005 en faveur des petites et moyennes entreprises

Cependant, cette définition a été modifiée par la loi relative à l’économie sociale et solidaire de 2014, dans laquelle la définition évolue :

“Le commerce équitable a pour objet d'assurer le progrès économique et social des travailleurs en situation de désavantage économique du fait de leur précarité, de leur rémunération et de leur qualification, organisés au sein de structures à la gouvernance démocratique, au moyen de relations commerciales avec un acheteur”

Loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire

Ainsi, les conditions sur la situation géographique des producteurs et acheteurs sont évincées, ce qui rend possible le développement du commerce équitable "Nord-Nord".

Pour plus d'informations sur le commerce équitable : Commerce Équitable France

Règlement INCO, quelles conséquences pour l'étiquetage des denrées bio ?

Une nouvelle règlementation pour l'étiquetage de l'origine des denrées

Depuis le 1er avril 2020, une révision du règlement INCO (UE) n°1169/2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaire est applicable, dont les nouvelles règles sont définies par le règlement d’exécution (UE) 2018/775. Il vise notamment à rendre obligatoire sur l'étiquette l'indication du pays d'origine ou du lieu de provenance des denrées alimentaires. Ainsi, la nouvelle règlementation :

impose d'indiquer le pays d'origine ou le lieu de provenance dans les cas où son omission serait susceptible d'induire en erreur les consommateurs sur le pays d'origine ou le lieu de provenance réel de la denrée finale concernée

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/775 DE LA COMMISSION

Le but est de réduire les indications qui suggéreraient au consommateur une provenance des denrées alimentaires différentes de leur origine réelle.

L'application de cette nouvelle réglementation reste assez souple puisque le pays d'origine ou la provenance de la denrée alimentaire peut être mentionnée :

sous la forme d’un terme, d’une représentation graphique, d’un symbole ou de toute indication faisant référence à un lieu ou à une zone géographique

RÈGLEMENT D'EXÉCUTION (UE) 2018/775 DE LA COMMISSION

L'absence de cadre très restrictif suppose qu'un traitement au cas par cas sera certainement nécessaire pour trancher de la conformité de l’étiquetage, mais globalement, l’étiquetage ne doit pas laisser penser que la provenance d'une denrée alimentaire est autre que la sienne (par exemple, la saucisse de Francfort n'est pas forcément produite dans la région de Francfort, donc cette dénomination de suffit pas à renseigner l'origine de la denrée).

Quelle conséquence pour l'étiquetage des produits bio ?

Aucune. En effet, comme le précise la communication de la Commission Européenne :

Lorsque le logo biologique de l’UE est utilisé, l’article 26, paragraphe 3, du règlement ne s’applique pas

COMMUNICATION DE LA COMMISSION relative à l’application des dispositions de l’article 26, paragraphe 3, du règlement (UE) no 1169/2011

La règlementation BIO (CE) n°834/2007 du Conseil sur les denrées alimentaires biologiques fixe déjà les conditions d'étiquetage des produits biologiques. L'utilisation du logo bio européen exige notamment une indication du lieu de provenance des matières premières agricoles qui composent le produit (Agriculture France / Agriculture UE / Agriculture non UE / Agriculture UE/non UE). Ces dispositions prévalent sur celles du règlement INCO.

COVID-19 : Informations IAA bio

Pour rester informés de la situation, des dispositifs mis en place par le gouvernement pour les entreprises ( pour la gestion des salariés, les mesures d’accompagnement économiques et financières, les questions sanitaires...), et les spécificités du secteur agricole et agro-alimentaire ... Vous trouverez les informations actualisées sur le site de la DRAAF Occitanie :

http://draaf.occitanie.agriculture.gouv.fr/

Selon le ministère de l’agriculture : « Les secteurs agricoles et agroalimentaires sont clairement identifiés comme des secteurs prioritaires ainsi que celui des transports et tout sera mis en œuvre, dans le cadre du confinement, pour que les entreprises de ces secteurs puissent poursuivre leurs activités dans la mesure du possible et tout en respectant les règles de sécurité. »

Pour info, les audits bio sur site sont suspendus, jusqu’à nouvel ordre.

Si vous rencontrez des difficultés particulières, n'hésitez pas à nous contacter (par mail ou tel 06 49 77 25 77), nous ferons notre possible pour vous accompagner.

RSE programme 2020 : Six journées thématiques en région

Le réseau RSE AGRO-OCCITANIE, animé par l'AREA et Coop de France, organise plusieurs journées thématiques autour des sujets phares de la RSE . Vous trouverez ci-dessous le programme de ces journées 2020 :

- Les étapes d’une démarche RSE : 28/04 à Montpellier ; 29/04 à Toulouse (10 h -16 h)

- Stratégie bas carbone : 29/06 à Toulouse ; 30/06 à Montpellier (10 h - 16 h)

- La conduite du changement dans son entreprise : 5/11 à Toulouse ; 6/11 à Montpellier ( 10 h - 16 h)

Un colloque régional dédié à la RSE est prévu en fin d'année pour faire connaitre les bonnes pratiques RSE de nos entreprises et coopératives régionales , et pour approfondir certains sujets avec des experts.

Concours national de la création agro-alimentaire BIO

Parrainé par ECOCERT et organisé par Gers Développement, le Concours National de la Création Agro-alimentaire Bio souhaite booster et mettre en lumière les projets innovants dans l'agro-alimentaire Bio.

La filière Bio est en pleine croissance, ce concours se donne l'objectif de soutenir et d'encourager la création de nouvelles entreprises et l'innovation agro-alimentaire bio. Ainsi, le concours est réservé aux entreprises de moins de 3 ans.

Pour candidater, il suffit de se connecter sur www.concours-bio.fr . Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31 mai 2020.

Plus d'infos sur les prix, les lauréats des années précédentes et le calendrier du concours sur www.concours-bio.fr

NOUVEAUTÉ : Pour les entreprises qui valorisent des matières premières Bio d'origine gersoises, un nouveau concours dédié est lancé : le concours BIOrigine Gers. Ce concours récompensera les entreprises qui développent des filières bio dans le Gers et valorisent leurs produits en circuit court en local, ou en circuit long, en région ou en France.

Les candidatures sont ouvertes jusqu'au 31/05/2020 ; + d'info sur le site du concours : www.concours-bio.fr .

La filière brassicole régionale s'organise !

Le 22 novembre 2019, les acteurs de la filière brassicole d’Occitanie se sont réunis à Narbonne pour échanger et co-construire un plan d'action pour une relocalisation de la filière.

Organisé par OCEBIO, la FR CIVAM, le GAL Est-Audois, le Grand Narbonne et de nombreux partenaires, la journée "Filière brassicole" a réuni plus de 150 participants : producteurs d'orge, producteurs de houblon ou futurs producteurs de houblon, brasseurs artisanaux, malteries, coopératives, techniciens et chercheurs ...

L'objectif de cette journée était de faire se rencontrer les acteurs de cette filière en plein développement et de tracer les contours d'un plan de développement régional tant sur l'orge pour fabriquer du malt, que sur le houblon, afin de permettre aux brasseurs artisanaux de s'approvisionner avec des matières premières locales issues de notre région.

Les interventions de la conférence du matin ont permis d'avoir un état des lieux de la filière à ce jour en France et en Occitanie. Les témoignages de régions actives sur cette filière ont été inspirants sur les actions à mettre en place pour fournir du malt bio régional et/ou développer la culture de houblon bio. Les échanges se sont poursuivis l'après-midi, sous forme d'ateliers thématiques, afin d'aller plus loin sur chaque sujet et de commercer à prévoir les actions à mettre en place en Occitanie.

Retrouver tous les éléments de compte-rendu de cette journée, les diaporamas, les vidéos, les contacts des intervenants et des organisateurs en cliquant ici.

OCEBIO et Coop de France accompagneront la création de la filière orge/malt bio , en animant un groupe de travail régional composé d’agriculteurs, de coopératives, de malteurs et de brasseurs. Si vous êtes intéressés par ce travail, merci de contacter amelie.berger(a)ocebio.fr .

Bonne Année 2020 !

Le Conseil d’administration d’OCEBIO vous souhaite une belle et fructueuse année 2020 !

En 2020, OCEBIO continuera à œuvrer avec ses partenaires et les entreprises bio d’Occitanie au développement durable des filières bio en Occitanie !